O Brasil é lar de diversos biomas extraordinários, cada um com suas características marcantes. Entre eles, o Cerrado se destaca como um dos mais singulares e diversificados. Com sua vastidão de paisagens, fauna exuberante e flora resiliente, o Cerrado Brasileiro é um tesouro ecológico que merece ser compreendido e protegido.

O Cerrado Brasileiro é um bioma extraordinário que cobre uma vasta área central do país. Muitos o chamam de “berço das águas” porque abriga nascentes de importantes rios que abastecem não apenas o Brasil, mas também a América do Sul. Este bioma único é conhecido por sua rica biodiversidade, com uma variedade incrível de espécies de plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo.

Imagine-se cercado por um mosaico de paisagens deslumbrantes, que vão desde savanas típicas com árvores retorcidas e arbustos espinhosos, até veredas alagadas e florestas de galeria. O Cerrado abriga uma incrível variedade de vida, incluindo jaguatiricas, tamanduás-bandeira, araras, lobos-guarás e inúmeras espécies de plantas endémicas.

O Cerrado Brasileiro encontra-se predominantemente no Planalto Central, e é o segundo maior bioma do país em extensão, sendo superado apenas pela Floresta Amazônica. Sua área de cobertura abrange mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a mais de 23% do território brasileiro. Ele se estende pelos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal e partes dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo. Além disso, o Cerrado também ocorre em áreas isoladas, ao norte, nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e ao sul, em pequenas áreas dispersas no Paraná.

O Cerrado Brasileiro enfrenta ameaças constantes, incluindo o desmatamento, a agricultura intensiva, a mineração e a expansão urbana. A conservação deste bioma é vital não apenas para a manutenção de sua beleza natural, mas também para o equilíbrio ecológico de todo o país. Convidamos você a embarcar nessa jornada de descoberta, conscientização e preservação do Cerrado Brasileiro.

Vamos desvendar os segredos desse bioma fascinante e nos unir para protegê-lo, garantindo que sua beleza e importância perdurem para as próximas gerações.

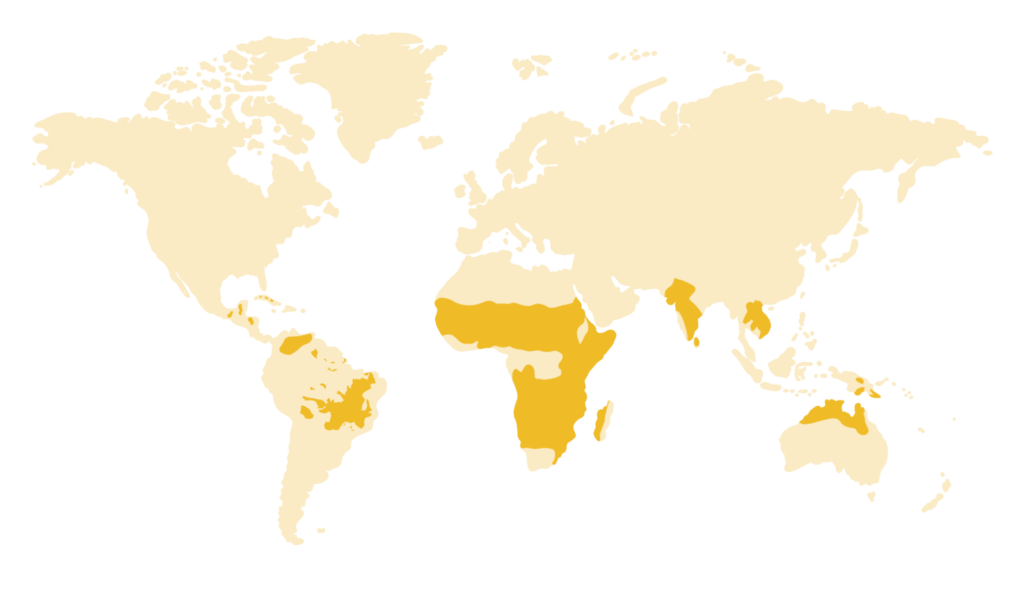

Ao falarmos sobre o Cerrado Brasileiro, frequentemente o comparamos a um bioma que muitos acreditam ser exclusivo da África: a savana. Mas o que são savanas? E qual a conexão do Cerrado com esses ecossistemas aparentemente distantes?

As savanas estão presentes em todas as regiões tropicais do mundo e fazem fronteira com praticamente todas as outras formações tipicamente tropicais, incluindo florestas e desertos. Elas abrangem aproximadamente um terço da superfície terrestre, o que equivale a cerca de 40% da área tropical do planeta.

A discussão conceitual em torno do termo savana é muito mais do que um mero exercício acadêmico, pois sua definição desempenha um papel fundamental na orientação das práticas de conservação em escala global.

A pesar de ser suscetível a diversas interpretações, o entendimento geral do conceito de savana comumente se refere a uma paisagem caracterizada por uma cobertura de gramíneas, onde árvores ou arbustos estão dispersos. A savana é, em termos estruturais, uma paisagem que se encontra em um ponto intermediário entre uma floresta e uma área de gramíneas.

O Cerrado Brasileiro compartilha algumas características com as savanas que ocorrem na África, Na Austrália, e no norte da América do Sul. Esses biomas são caracterizados por vastas áreas de gramíneas intercaladas com árvores e arbustos espalhados. Outra semelhança notável é o clima sazonal encontrado tanto no Cerrado quanto nas demais savanas. Esses biomas experimentam estações distintas, com períodos de seca seguidos de chuvas intensas.

No Brasil Cole (1986) incluía, além do Cerrado, o Pantanal e a Caatinga como savanas. Já para Rizzini (1997), a palavra savana deveria ser usada para designar apenas o Cerrado, no Brasil.

Imagem de Jolande por Pixabay

Apesar das semelhanças, há diferenças sutis entre o Cerrado Brasileiro e as savanas africanas. A composição de espécies e as adaptações específicas variam de acordo com as condições locais, como solo, altitude e pluviosidade. Essas nuances contribuem para a riqueza da biodiversidade do Cerrado.

Imagem de Rosario Xavier por Pixabay

Embora esses fatores variem de região para região, entre os principais fatores que determinam a existência de savanas são o clima, o tipo de solo, os aspectos hidrológicos, a geomorfologia, a ocorrência de incêndios e o efeito do pastejo (Walter et al., 2008).

O clima interfere principalmente por meio da pluviosidade. Uma característica marcante das savanas é a distribuição das chuvas ao longo do ano dividindo as estações em períodos secos e chuvosos. Para alguns autores como Cole (1986), a seca, juntamente com o solo, é um dos principais determinantes da savanas, superando inclusive o controle pelo fogo.

A composição do solo desempenha um papel crucial na organização das distintas paisagens dentro das savanas, com características como textura, disponibilidade de nutrientes e profundidade desempenhando papéis significativos. A textura do solo, em particular, é essencial para a retenção de umidade. Conforme a disponibilidade de água e nutrientes aumenta, observamos um aumento correspondente no número de espécies arbóreas. No Cerrado Brasileiro, a grande variedade de formações vegetais, está bastante ligada a variação dos solos.

Os limites entre áreas de floresta e campo estão intimamente ligados às características hidrológicas do ambiente. Nas regiões sujeitas a inundações frequentes, a composição e a estrutura da vegetação de campo variam de acordo com o período de inundação, e a presença de arbustos e árvores pode estar correlacionada a esse fator. Em áreas onde o lençol freático permanece constantemente elevado, é comum a exclusão das árvores da paisagem.

A geógrafa britânica Monica Cole, em suas pesquisas, destacou que a história geomorfológica desempenha um papel crucial na compreensão dos padrões de vegetação nas savanas. Ela identificou quatro unidades principais de solo e vegetação: áreas de campo sem árvores, savanas com árvores dispersas, savanas com árvores mais densas e savanas com árvores baixas e arbustos.

Incidentes de fogo e incêndio são eventos frequentes em grande parte das savanas globais. É evidente que o fogo desempenha um papel significativo na modelagem da composição de espécies nas savanas, influenciando a estrutura das comunidades vegetais de maneira positiva para as espécies adaptadas, enquanto tem impactos negativos sobre aquelas menos adaptadas. Além disso, os eventos de fogo têm implicações na ciclagem de nutrientes, o que, por sua vez, afeta a flora desses ecossistemas.

Em diversas regiões do mundo, as savanas têm sido amplamente aproveitadas para atividades agropecuárias e outras formas de ocupação humana. As savanas têm uma associação direta com a história da evolução da espécie humana, servindo como o ambiente que acolheu os primeiros Homo sapiens. Desde tempos remotos, o ser humano tem contado com as savanas para garantir sua sobrevivência (Walter et al., 2008).

Embora abriguem aproximadamente 1 bilhão de pessoas, as savanas têm sido sistematicamente degradadas para abrir espaço para outras formas de ocupação do solo. Infelizmente, as savanas ainda são frequentemente subestimadas e consideradas como vegetações de menor importância de maneira equivocada. Um dos impactos da intervenção humana é a diminuição da diversidade das comunidades.

Estima-se que a origem do Cerrado Brasileiro remonte ao período Cretáceo. As mudanças no relevo do Planalto Central e as variações climáticas, que antes eram mais secas e posteriormente tornaram-se mais úmidas, propiciaram a diversificação da fauna e flora (Machado et al., 2008). De acordo com Simon et al., (2009), alguns pesquisadores sugerem que as linhagens do Cerrado seriam possíveis precursoras da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica.

O Cerrado Brasileiro é composto de uma gama de formações vegetais, resultantes da diversidade de solos, topografias e de climas nessa região. A heterogeneidade ambiental é um dos principais fatores que contribuem para essa variedade florística. De forma geral, a região do Cerrado Brasileiro pode ser caracterizada como um domínio de planaltos antigos, com topografia suave ou levemente ondulada, geralmente situados a uma altitude superior a 500 metros. Esses planaltos são entrecortados por depressões periféricas, que ao longo do tempo foram erodidas pelas principais drenagens do Brasil Central (Machado et al., 2008).

O clima do Cerrado pode ser categorizado em duas estações distintas: uma estação seca, que geralmente abrange o período de maio a setembro, e uma estação chuvosa, que ocorre de outubro a abril. No entanto, é importante notar que o Cerrado Brasileiro não é uniforme em termos climáticos. Sua proximidade com outros biomas influencia consideravelmente suas características hidrológicas: à medida que nos aproximamos da Amazônia, a ocorrência de chuvas aumenta, enquanto nas áreas próximas ao semiárido, a quantidade anual de chuva diminui.

Além de estar presente em todas as regiões do Brasil, o Cerrado abrange toda a área do Planalto Central, que compreende as regiões mais elevadas do interior do país. Esses fatores são determinantes para o papel fundamental no processo de distribuição de recursos hídricos que o Cerrado possui. Das principais bacias hidrográficas da América do Sul, 8 têm nascentes no Cerrado Brasileiro, sendo elas: Amazônica, Araguaia/ Tocantins, Atlântico NE Ocidental, Parnaíba, Paraguai, Paraná, São Francisco e Atlântico Leste.

A vegetação do Cerrado Brasileiro está adaptada ao fogo. Ao contrário da Floresta Amazônica, o Cerrado é uma região que onde o fogo se dá naturalmente. Esses incêndios desempenham um papel fundamental no controle da vegetação rasteira, e é por isso que as árvores do Cerrado desenvolvem raízes profundas e cascas grossas como proteção contra o calor e a seca.

Normalmente, os incêndios ocorrem em intervalos espaçados. No entanto, para dar lugar a pastagens ou plantações, o Cerrado está sofrendo incêndios mais frequentes e prolongados. Nessas condições, a biodiversidade da região enfrenta desafios significativos, e as adaptações naturais muitas vezes não são suficientes para preservá-la.

Embora no Cerrado ocorra abundância de luz, a disponibilidade de água e nutrientes nas porções mais superficiais do solo são fatores que limitam o crescimento da vegetação. Dessa forma, para conseguirem explorar as camadas mais profundas no solo, as plantas do Cerrado Brasileiro desenvolveram sistemas de raízes profundas e ramificadas. Sendo composto por árvores de pequeno porte, gramíneas e arbustos, é embaixo do solo que está a maior parte da biomassa do Cerrado.

Num estudo recente, Terra et al., (2023) identificaram que o Cerrado é capaz de armazenar, em média, cinco vezes mais carbono abaixo do solo do que acima. Isso destaca a necessidade de proteger e gerenciar adequadamente o Cerrado, considerando sua significativa capacidade de armazenamento de carbono, especialmente abaixo do solo, e sua importância na ciclagem de carbono.

Em virtude da sua elevada diversidade ecológica, ameaçada pela ocupação desordenada, o Cerrado Brasileiro ja foi reconhecido internacionalmente como um dos hotspots para a conservação. A ocupação dos solo do Cerrado Brasileiro, feita praticamente sem nenhum controle, tem levado a um contínuo processo de empobrecimento da biodiversidade. Considerando que as espécies de plantas do Cerrado têm distribuição restrita, a magnitude da devastação florística pode ser muito grande.

O Cerrado Brasileiro, devido à sua localização estratégica, estabelece conexões cruciais entre diferentes biomas. Ao norte, ele se entrelaça com a Amazônia, enquanto a leste e nordeste se conecta com a Caatinga. Na direção sudoeste, suas fronteiras se unem ao Pantanal, e a sudeste, ao encostar na Mata Atlântica, completa essa rica tapeçaria de interações biogeográficas. Essa peculiar configuração confere ao bioma Cerrado o status singular de ser o único na América do Sul a compartilhar fronteiras com tantos biomas vizinhos.

Cerca de metade da área original do Cerrado Brasileiro já sofreu modificações, principalmente devido à expansão das fronteiras agrícolas, levando à degradação dos ecossistemas. Essas ações resultaram em uma modificação substancial dos habitats naturais, resultando na remoção das populações naturais e seu isolamento em fragmentos remanescentes. Apesar desses impactos, o Cerrado exibe uma rica biodiversidade, possivelmente atribuível à grande heterogeneidade de paisagens neste bioma, o que contribui para uma elevada taxa de endemismo.

O Cerrado Brasileiro, cobrindo 23% do território do país e fazendo fronteira com praticamente todos os biomas, com exceção do Pampa, exibe uma notável diversidade de formações vegetais.

Segundo Ribeiro e Walter (2008), o Cerrado Brasileiro abriga pelo menos 11 tipos diferentes de fitofisionomias, enquadrados em 3 grupos: formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado Sentido Restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre)

Em geral, esses grupos de vegetação estão distribuídos de acordo com a elevação do terreno. Assim, os terrenos mais antigos, localizados em planaltos mais elevados, são principalmente dominados por formações campestres, que ocasionalmente são intercaladas por veredas e apresentam formações florestais restritas às áreas próximas aos cursos d’água. Já nas áreas de menor altitude, embora sejam predominantemente compostas por ambientes savânicos, abrigam as maiores extensões de ambientes florestais.

No Cerrado Brasileiro, o termo Mata Ciliar refere-se à vegetação florestal que margeia os rios de médio e grande porte, em que a presença de árvores não forma galerias. Geralmente, essa mata apresenta uma largura relativamente estreita, raramente excedendo 100 metros, e frequentemente a largura da mata está diretamente relacionada com a largura do rio.

Mata de Galeria refere-se à vegetação florestal que acompanha os rios menores e riachos do Cerrado Brasileiro, criando corredores densamente arborizados (galerias) ao longo das correntes d’água. Normalmente encontrada nas áreas mais baixas dos vales ou nas nascentes de cursos d’água, onde essas correntes ainda não formaram um leito definitivo.

A denominação “Mata Seca” se refere às formações florestais no bioma Cerrado que não possuem vínculo com corpos d’água. A existência da Mata Seca depende diretamente da disponibilidade de nutrientes e, especialmente, da profundidade do solo. Durante a estação seca, é comum que as folhas das árvores caiam, o que contribui significativamente para o acúmulo de matéria orgânica no solo.

O Cerradão representa uma formação florestal com características esclerófilas. Formações esclerófilas são definidas pela predominância de espécies arbóreas e arbustivas que possuem folhas duras, uma adaptação para enfrentar longos períodos de calor e seca.

O Cerrado Sentido Restrito é uma área savânica do Cerrado Brasileiro, notável por sua marcante adaptação ao fogo. Suas árvores são baixas, apresentando uma aparência inclinada e sinuosa, com ramos que se estendem de forma irregular e frequentemente exibem sinais de queimaduras passadas. Arbustos pontuam a paisagem de maneira dispersa. Algumas espécies têm a notável capacidade de rebrotar após incêndios. Além disso, os troncos das árvores lenhosas possuem casca espessa, proporcionando uma proteção adicional contra as chamas.

O Parque de Cerrado é uma formação savânica caracterizada pela presença de árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno, algumas quase imperceptíveis, outras mais acentuadas, conhecidas como “murundus”. A flora em geral apresenta grande tolerância à saturação hídrica.

A formação savânica que se destaca pela presença predominante de uma única espécie de palmeira arbórea é conhecida como Palmeiral, onde as palmeiras costumam formar dossel descontínuo. Os subtipos variam de acordo com a espécie dominante, incluindo espécies como a macaúba (Acrocomia aculeata), a gueroba (Syagrus oleracea), o babaçu (Attalea speciosa) e o buriti (Mauritia flexuosa), formando repectivamente os subtipos Macaubal, Guerobal, Babaçual e Buritizal.

Vereda é uma fitofisionomia savânica caracterizada pela presença proeminente do buriti (Mauritia flexuosa), que surge em meio a agrupamentos variados de espécies arbustivo-herbáceas, criando bosques perenes. É importante notar que os buritis não formam um dossel, diferentemente do que ocorre no Buritizal. As Veredas exercem papel fundamental na manutenção da fauna do Cerrado Brasileiro, funcionando como refúgio, abrigo, fonte de alimento e reprodução.

O Campo Sujo é uma formação fisionômica composta exclusivamente por espécies arbustiva-herbáceas, com arbustos dispersos. Pode ser encontrada em solos rasos, ocasionalmente com pequenos afloramentos rochosos, ou em solos profundos, porém com baixa fertilidade.

O Campo Limpo é uma fitofisionomia dominada principalmente por vegetação herbácea, com raros arbustos e a completa ausência de árvores. É mais frequentemente encontrado em encostas, chapadas, nascentes de água, ao redor de Veredas e nas bordas das Matas de Galeria.

Nos Campos Rupestres, é predominante a presença de espécies herbáceas e arbustivas, ocasionalmente acompanhadas por pequenas arvoretas pouco desenvolvidas. Esses campos abrangem uma diversidade de paisagens em micro-relevos, com espécies endêmicas, ocupando áreas de afloramentos rochosos. Tipicamente, são encontrados em altitudes superiores a 900 metros.

No banco de dados Reflora – Herbário Virtual (2020), foram registradas 13.957 espécies vegetais, e de acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente, 44% delas são endêmicas. A característica típica da vegetação do Cerrado é marcada por árvores com troncos tortuosos, baixa estatura, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas de textura grossa. No entanto, o Cerrado não se limita apenas a árvores com formas peculiares; ele também abriga uma ampla diversidade de plantas, incluindo cactos, bromélias, orquídeas, palmeiras e muito mais.

O Cerrado abriga uma vasta diversidade de espécies vegetais nativas, que desempenham um papel fundamental na vida das comunidades locais. Essas plantas são utilizadas de diversas formas, sendo fontes de alimentos, medicamentos e recursos para a geração de renda. O pequi, por exemplo, é uma fruta amplamente apreciada, cuja polpa é utilizada no preparo de pratos típicos da região, além de sua semente ser usada na produção de óleo comestível. O umbu, por sua vez, é uma fruta suculenta que fornece alimento e renda para as populações locais, sendo também um símbolo cultural importante. O cajuzinho-do-cerrado é apreciado tanto por seu valor nutricional quanto medicinal. Essas e muitas outras espécies vegetais nativas do Cerrado são elementos essenciais na vida e na cultura dessas comunidades, contribuindo para a sustentabilidade e o bem-estar das populações locais.

A biodiversidade da fauna do Cerrado Brasileiro é notavelmente rica, embora ainda pouco estudada. Este bioma abriga uma fauna notavelmente diversificada, com estimativas indicando a presença de 199 espécies de mamíferos, 837 de aves, 260 de répteis, 150 de anfíbios e 1.200 de peixes, totalizando quase 3.000 espécies de animais vertebrados. O Cerrado ostenta a terceira maior diversidade faunística, perdendo apenas para a Amazônia e a Mata Atlântica. No entanto, lamentavelmente, há uma escassez de informações disponíveis na literatura acerca de sua fauna.

No Cerrado, os mamíferos preferem habitar áreas bem conservadas, onde encontram condições ideais para a sobrevivência. Entre os mamíferos mais emblemáticos, estacam-se o lobo guará, a onça-pintada, o tatu-canastra, o veado-mateiro, o macaco-prego, o tamanduá-bandeira, a lontra, a paca e muitos outros, todos contribuindo para a riqueza ecológica desse precioso bioma.

O lobo guará, com sua pelagem de tom laranja-avermelhada, é uma figura icônica no Cerrado Brasileiro. Este é o maior canídeo da América do Sul, geralmente solitário e com uma dieta que inclui desde pequenos animais até uma variedade de frutos do Cerrado. Entre esses frutos está a “lobeira”, nomeada em homenagem ao próprio lobo devido à sua preferência por essa iguaria.

O Cerrado Brasileiro é um palco colorido graças à presença de várias aves, incluindo carcarás, tucanos, araras, maritacas, seriemas, udus-de-coroa-azul, joões-de-barro e araras-azuis. As aves constituem um grupo notavelmente diverso no Cerrado, com quase metade de todas as espécies registradas no Brasil encontrando seu lar neste bioma. Uma revisão inicial da avifauna do Cerrado identificou impressionantes 837 espécies (Silva, 1995), com a maioria delas (82%) mostrando alguma forma de ligação com ambientes florestais. Essa riqueza avifaunística é atribuída, em parte, a intercâmbios históricos intensos com os biomas vizinhos, como a Amazônia e a Mata Atlântica, conforme sugerido por Silva (1995).

Gomides e Sousa (2012) citam que o Cerrado Brasileiro apresenta uma herpetofauna diversificada, com cerca de 260 espécies de répteis e 150 de anfíbios. A herpetofauna do Cerrado inclui muitas espécies endêmicas e compartilhadas com biomas vizinhos. A distribuição da riqueza de espécies é heterogênea dentro do bioma.

Segundo Morais et al. (2012), os primeiros levantamentos da herpetofauna do Cerrado datam do século XIX, com Warming (1892) registrando 54 espécies de anfíbios e répteis em Lagoa Santa, Minas Gerais. Recentemente, temos observado um aumento significativo no número de estudos realizados nesse bioma, no entanto, ainda persistem lacunas no conhecimento sobre a fauna do Cerrado.

A distribuição da ictiofauna no Cerrado Brasileiro está relacionada a diversos fatores que operam em diferentes escalas, tanto nos rios principais quanto nos habitats das bacias hidrográficas. No entanto, o conhecimento sobre a ictiofauna nas bacias do Cerrado é desigual, sendo a bacia do Rio Parnaíba a menos estudada. Embora tenham sido realizados inventários abrangentes nos rios principais e afluentes maiores, o conhecimento sobre os rios menores e afluentes de pequeno porte ainda é limitado. A bacia do Tocantins-Araguaia é a mais rica em espécies. A presença de endemismos em cada bacia hidrográfica está relacionada a fatores como barreiras geográficas, como grandes cachoeiras, e a posição da fauna no curso d’água, seja próximo à nascente ou à foz.

O grupo dos invertebrados, apesar de abundantes, permanecem em grande parte desconhecidos. Os insetos despontam com destaque, com uma estimativa de, pelo menos, 90 mil espécies. A coleção da Embrapa Cerrados já abriga aproximadamente 25 mil espécies do bioma, e esse número continua em constante crescimento à medida que novas espécies são descobertas e catalogadas. Acredita-se que muitas dessas espécies sejam endêmicas, contribuindo para a singularidade do Cerrado.

Os cupins merecem destaque não apenas por sua abundância, mas também por seu papel fundamental no fluxo de energia do ecossistema. Esses incansáveis herbívoros não apenas desempenham essa função vital, mas também servem de alimento para uma variedade de predadores, incluindo tamanduás, tatus, lagartos e outros habitantes deste rico bioma.

Segundo a WWF Brasil, pelo menos 137 espécies animais presentes no Cerrado Brasileiro estão atualmente em risco de extinção. O contínuo avanço da fronteira agrícola, a mineração, o desmatamento, a caça predatória, juntamente com a comercialização de produtos e animais provenientes de atividades de caça, coleta ou captura ilegal na natureza, desempenham um papel determinante no processo de extinção. As principais ameaças à preservação da biodiversidade do Cerrado incluem a perda e fragmentação de habitats, exploração excessiva, introdução de espécies não nativas e poluição.

Muitas plantas do Cerrado Brasileiro dependem da assistência dos animais para se reproduzirem. Para que suas sementes germinem, elas devem ser ingeridas por pássaros. Quando passam pelo trato digestivo desses animais, suas sementes têm sua dormência quebrada e ficam prontas para brotar. Os insetos, em especial as abelhas, são essenciais para polinização. Essa interdependência entre a fauna e a flora contribui para a riqueza e a complexidade desse importante bioma brasileiro.

As áreas de conservação no Cerrado Brasileiro frequentemente funcionam como corredores conectando áreas protegidas e terras indígenas. Estas regiões abrigam agricultores familiares e comunidades tradicionais, incluindo Quilombolas, Geraizeiros, quebradeiras de coco babaçu e povos indígenas. Estes grupos humanos são conhecidos por sua profunda sabedoria e respeito pelo meio ambiente, além de terem fortes laços comunitários. Além disso, a paisagem inclui populações urbanas que contribuem para a diversidade humana do bioma.

Oliveira (2022) comenta que o historiador Paulo Bertran, renomado pesquisador da história de Goiás e do Planalto Central, cunhou o termo ‘Homo cerratensis‘ como uma representação simbólica da descoberta do esqueleto humano mais antigo das Américas. Esse fóssil pertencente à espécie Homo sapiens sapiens foi encontrado durante escavações arqueológicas, realizada pelo professor e pesquisador Altair Sales Barbosa, na região de Serranópolis (GO), datando de 13 mil anos atrás.

Os registros da Pré-História Sul Americana revelam uma intensa mobilidade de populações humanas pré-andinos e andinos, especialmente a partir de 12.000 anos atrás. Essa migração coincidiu com mudanças ambientais, que resultaram na redução das áreas de savanas e no início da desertificação em algumas regiões. Esses eventos agravaram a diminuição da fauna, especialmente dos animais gigantes, na parte centro-norte ocidental do continente (Barbosa e Schmitz, 2008).

As migrações humanas estavam intimamente ligadas às mudanças ambientais, embora fossem moldadas pela cultura. As populações, impelidas a encontrar novas estratégias de planejamento ambiental, organização social e meios de subsistência, iniciaram processos de colonização. Essa colonização ocorreu principalmente em áreas de paisagem aberta, especialmente no Cerrado.

Segundo Barbosa e Schmitz (2008), a região do Cerrado Brasileiro abriga aproximadamente 45 mil habitantes indígenas. Esta população é composta por 26 grupos étnicos com diversas características culturais. No entanto, as condições e a dispersão demográfica atuais não refletem adequadamente a significância histórica dessas terras para a sua permanência ao longo de períodos extensos, tampouco a complexa história de ocupação por essas comunidades indígenas. Os povos indígenas cujas populações sobrevivem na região do Cerrado podem ser reunidos nos seguintes grupos: Guajajara, Urubu-Kaapor, Guajá, Tembé, Gavião (Pukobié), Krikati, Krikati/Gavião, Timbira, Canela Apaniekra, Canela Rankokamekra, Bakairi, Bororó, Xavante, Javaé/Karajá, Karajá, Karajá do Norte (Xambioá), Tapirapé, Avá-Canoeiro, Xerente, Krahô, Apínayê, Guarani, Kadiwéu, Terena, Camba.

Os quilombos são comunidades que têm raízes na época da escravidão e continuam a lutar pelo reconhecimento de seus territórios e pela preservação de suas culturas, tradições e estilos de vida. As comunidades quilombolas têm um forte vínculo com a terra. É a terra que os permite afirmar sua identidade. A importância da demarcação do território remanescente da comunidade Quilombola implica na preservação da identidade histórica do nosso país, bem como a mudança de conceito racial enraizado em nossa cultura. Existem muitas comunidades quilombolas no Cerrado, mas em especial podemos citar: Baco Pari (GO), Cedro (GO), Kalunga (GO), Mesquita (GO), Moinho (GO), Monte Alegre (MA) e Vale do Jequitinhonha (MG).

O maior desafio enfrentado pelo Cerrado Brasileiro reside na busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a conservação desse bioma e o respeito pelas histórias e tradições das populações e comunidades que há tempos habitam essa região. Muito tem se falado na importância do Cerrado para a produção agrícola do país, no entando, são poucas as oportunidades em que são considerados os aspectos ambientais e os impactos que um desenvolvimento desenfreado pode levar.

Os remanescentes do bioma Cerrado Brasileiro que persistem hoje se desenvolveram em solos antigos, que sofreram intensa erosão e são naturalmente pobres em nutrientes. Para torná-los aptos para a agricultura, é necessário aplicar fertilizantes e calcário, os quais poluem os rios e o lençol freático. Essa prática tem permitido a expansão da agricultura moderna, incluindo a produção de soja, um dos principais produtos de exportação do Brasil, e pastagens cultivadas, mesmo em solos inicialmente desafiadores devido à sua carência de nutrientes.

As gramíneas africanas invasoras representam um dos principais catalisadores de transformações no Cerrado. Incêndios em áreas dominadas pelo por essas gramíneas tendem a ser mais intensos, prolongados e produzir chamas elevadas, capazes de alcançar o dossel das árvores. Tais condições modificam a sequência natural no solo e causam impactos mais severos na fauna e nas espécies que habitam as camadas subterrâneas, em comparação com os incêndios típicos da vegetação do Cerrado.

Apesar de o Cerrado ser um ecossistema naturalmente adaptado ao fogo, as queimadas frequentemente empregadas para incentivar o rebrote das pastagens e abrir novas áreas agrícolas acarretam consequências prejudiciais, incluindo perda de nutrientes, compactação e erosão do solo. Essa questão é particularmente crítica em vastas extensões de terra, especialmente nas áreas montanhosas do leste goiano e oeste mineiro. Isso ocorre devido ao acúmulo de material combustível, como a biomassa vegetal seca, juntamente com a baixa umidade durante a estação seca. A combinação desses fatores, quando associada a incêndios nessas condições, resulta em temperaturas extremamente elevadas que têm impactos negativos na flora e na fauna do solo (Klink & Moreira, 2002).

Aproximadamente metade dos 2 milhões de quilômetros quadrados originais do Cerrado foram convertidos em pastagens plantadas, cultivos anuais e diversos outros usos, as pastagens plantadas com gramíneas de origem africana agora abrangem uma extensão de 500.000 quilômetros quadrados, equivalente à área da Espanha, além disso, monoculturas, predominantemente a soja, ocupam cerca de 100.000 quilômetros quadrados (Klink e Machado, 2005).

Deveríamos dar prioridade a áreas onde comunidades tradicionais interagem de maneira harmoniosa com ecossistemas ricos em biodiversidade, desmistificando a visão de uma natureza “intocada”. Essas comunidades enxergam a natureza como um componente integral de suas histórias e sociedades, promovendo uma perspectiva mais holística. No contexto do Cerrado, a degradação ambiental é agravada pela falta de identificação dos habitantes com o bioma. Reconhecer-se como parte integrante deste ecossistema e como dependentes dele é essencial para iniciar o processo de conservação e desenvolvimento sustentável.

BARBOSA, A.S.; SCHMTIZ, P.I. 2008. Capítulo 2: Ocupação indígena do Cerrado: esboço de uma história. In: SANO, S.M.; ALMEIRA, S.P.; RIBEIRO, J.F. Cerrado: Ecologia e Flora. Brasília: Embrapa Cerrados. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/570911/cerrado-ecologia-e-flora

CAVASSAN, O; WEISER, V.L. 2020. Eugen Warming: um dinamarquês desvenda o Cerrado Brasileiro. Filosofia e História da Biologia, v. 15, n.2, p. 179 -193. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/fhb/article/view/fhb-v15-n2-03/167901

COLE, M.M. 1986. The Savannas: biogeography and geobotany. London: Academic Press. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-tropical-ecology/article/abs/m-m-cole-1986-the-savannas-biogeography-and-geobotany-academic-press-london-438-pages-isbn-0121795209-price-4600-us7950/11962E9D5BB8C62D4812206013620D58

EMBRAPA CERRADOS – Coleção entomológica da Embrapa Cerrados. Disponível em: https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/

GOMIDES, S.C.; SOUSA, B.M. 2012. Levantamento preliminar da herpetofauna da Serra do Relógio, Minas Gerais, sudeste do Brasil. Revista Brasileira de Zoociências v. 14, n. 1, 2, 3, p. 45-56. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/zoociencias/article/view/24430

KLINK, C; MOREIRA, A. 2002. Past and Current Human Occupation, and Land Use: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna. In: OLIVEIRA, P.S; MARQUIS, R.J. New York: Columbia University Press. Disponível em: http://www.lerf.eco.br/img/publicacoes/2002_12%20The%20Cerrados%20of%20Brazil.pdf

KLINK, C.; MACHADO, R.B. 2005. A conservação do Cerrado brasileiro. Megadiversidade, v. 1, n. 1, p. 147 – 155. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228342037_A_conservacao_do_Cerrado_brasileiro

MACHADO, R.B.; AGUIAR, L.M.S.; CASTRO, A.A.J.F.; NOGUEIRA, C.C. RAMOS NETO, M,B. 2008. Caracterização da Flora e Fauna do Cerrado. In: FALEIRO, F.G.; FARIAS NETO, A.L. Savanas: desafios e estratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos naturais. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/570974/savanas-desafios-e-estrategias-para-o-equilibrio-entre-sociedade-agronegocio-e-recursos-naturais

MORAIS, A.; BASTOS, R.; VIEIRA, R.R.S.; SIGNORELLI, L. 2012. Herpetofauna of the Floresta Nacional de Silvânia, a Cerrado remnant in Central Brazil. Neotropical Biology and Conservation, v. 7. n. 2., p. 114-121. Dispornível em: https://www.researchgate.net/publication/287162784-Herpetofauna-of-the-Floresta-Nacional-de-Silvania-a-Cerrado-remnant-in-Central-Brazil

OLIVEIRA, A.F. 2022. O Cerrado e os andarilhos sobre o espaço descerrado: um diálogo com o professor Altair Sales na II Semana Integrada do Cerrado. Revista Tocantinense de Geografia, v. 11, n. 25, p. 286 – 294. Disponível em: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/geografia/article/view/15349/20806

OLIVEIRA, P.S.; MARQUIS, R.J. 2002. The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna. New York: Columbia University Press. Disponível em: http://www.lerf.eco.br/img/publicacoes/2002_12%20The%20Cerrados%20of%20Brazil.pdf

REFLORA. 2020. Herbário Virtual. Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/

RIBEIRO, J.F.; WALTER, B.M.T. 2008. Capítulo 6: As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. In: SANO, S.M.; ALMEIRA, S.P.; RIBEIRO, J.F. Cerrado: Ecologia e Flora. Brasília: Embrapa Cerrados. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/570911/cerrado-ecologia-e-flora

RIZZINI, C.T. 1997. Tratado de Fitogeografia do Brasil. São Paulo: Âmbito.

SANO, S.M.; ALMEIRA, S.P.; RIBEIRO, J.F. 2008. Cerrado: Ecologia e Flora. Brasília: Embrapa Cerrados. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/570911/cerrado-ecologia-e-flora

SILVA, J.M.C. 1995. Birds of the Cerrado Region, South America. Steenstrupia, v. 21, p. 69 – 92. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/260591911_Birds_of_the_Cerrado_Region_South_America

SIMON, M.F.; GRETHERC, R.; QUEIROZ, L.P.; SKEMA, C., PENNINGTONE, R.T.; HUGHES, C.E. 2009. Recent assembly of the Cerrado, a neotropical plantdiversity hotspot, by in situ evolution of adaptationsto fire. PNAS, v. 106, n. 48, p. 20359 – 20364. Disponível em: https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.0903410106

TERRA, M.C.N.S.; NUNES, M.H.; SOUZA, C.R.; FERREIRA, G.W.D.; PRADO-JUNIOR, J.A.; REZENDE, V.L.; MACIEL, R.; MANTOVANI, V.; RODRIGUES, A.; MORAIS, V.A.; SCOLFORO, J.R.S.; MELLO, J.M. 2023. The inverted forest: Aboveground and notably large belowground carbon stocks and their drivers in Brazilian savannas. Science of The Total Environment, v. 867, n. 1. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722084248?via%3Dihub

WALTER, B.M.T.; CARVALHO, A.M.; RIBEIRO, J.F. 2008. Capítulo 2: Ocupação indígena do Cerrado: esboço de uma história. In: SANO, S.M.; ALMEIRA, S.P.; RIBEIRO, J.F. Cerrado: Ecologia e Flora. Brasília: Embrapa Cerrados. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/570911/cerrado-ecologia-e-flora

WWF Brasil. Rica Biodiversidade. Disponível em: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/cerrado/biodiversidade/

© 2024 Ser Cerrado – Todos os direitos reservados